株式会社山喜の仕事は、ベアリング部品の製造に関わるオペレーション業務や検査業務が中心です。基本的には、機械を操作して加工を進め、出来上がった製品を検査する繰り返しの作業となります。このような作業は、スピードと精度が求められるため、常に高い集中力が必要です。精度を保ちながら効率よく作業を進めることが大切で、そうした点が難しい面でもあります。

一方で、自分が作ったものが世間の役に立っていると実感できる点に大きなやりがいがあります。特に、自社で製造した製品が実際に使用され、社会に貢献していることを感じると、大きな達成感を得られます。

シンプルながら奥が深いこの仕事は、コツコツと着実に進められることが得意な人にとっては非常にやりがいがあり、飽きることなく続けられる職場です。

オペーレーション業務

検査業務

手仕上業務

仕事中の雰囲気は、ほどよく自由で気負わず働ける環境です。社長も現場で仕事をすることが多く、社員との距離が近い会社。何かあれば気軽に相談できる雰囲気があるのも特徴。

作業効率を落とさなければ、コミュニケーションをとって会話をしながら仕事を進めたり、休憩時間はしっかり休んで自分のことをしたり、無理なく働ける環境が整っています。

また、株式会社山喜では個人のライフワークを大切にする文化も根付いています。たとえば、地元のボランティア活動のために長期休暇を取得した人も。そんな柔軟な働き方ができるのも、社員一人ひとりを尊重する社風があるからです。ほどよい距離感と自由な雰囲気の中で、のびのびと働ける――それも株式会社山喜の魅力です。

山喜ファクトリーマネジメントシステム

生産状況や作業進捗をリアルタイムで把握できる「ファクトリーマネジメントシステム」を導入しています。作業者が工程ごとにデータを入力することで、誰がどの作業を進めているのか一目で分かる仕組みです。ペーパーレス化による無駄の削減や、ヒューマンエラーの防止にも貢献。

機械に任せられる部分はシステム化し、人間にしかできない作業に集中できる環境を整えています。

ボタン一つで必要な材料や製品が自動で取り出せる

材料や製品を効率よく管理するために、パレット自動倉庫「コンパクトシステム」を導入しています。これまで手作業で行っていた出し入れ作業を自動化し、倉庫スペースを従来の1/4に削減。ボタン一つで必要な材料や製品が自動で取り出せるため、作業時間の短縮と労力の軽減を実現しました。これにより、必要なものを探す時間が減り、作業の効率が大幅に向上しています。

移動にかかる時間や負担を削減

工場内の運搬作業を効率化するために「AGV(無人搬送車)」を導入しています。これまで人の手で運んでいた材料や製品を自動で搬送することで、移動にかかる時間や負担を削減。作業者は本来の加工や検査業務に集中できるようになり、効率的な生産体制が整いました。重い荷物を運ぶ負担がなくなり、省人化・安全性向上にもつながっています。

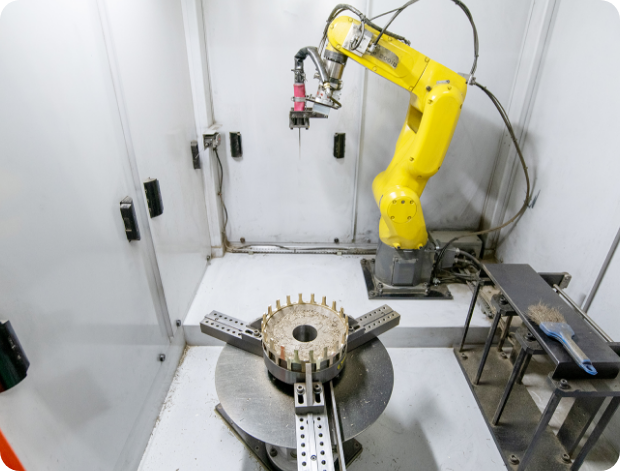

バリ取り・三次元測定などの工程にロボットを導入

バリ取り作業や三次元測定などの工程にロボットを導入し、省力化を推進しています。従来、手作業で行っていたバリ取りをロボットが自動で行うことで、品質の均一化と作業者の負担軽減を実現。三次元測定機の活用により、高精度な検査が短時間で可能になり、品質保証の精度も向上しました。人間が担うべき部分と機械に任せる部分を明確に分け、無駄なく働ける環境を整えています。

株式会社山喜では、社員が安心して長く働ける環境を整えています。フレックスタイム制度を導入し、仕事のスケジュールとライフワークを調整し、柔軟な働き方が可能。さらに、401Kや退職金共済などの福利厚生を充実させ、将来の安心もサポートしています。また、近隣在住の社員が多いことで通勤のストレスも最小限に。「働きやすさ」と「働きがい」を両立できる環境をこれからも追求していきます。

フレックスタイム制度を導入し、柔軟な働き方を実現。勤務時間を調整し、「時間貯金」として後日に振り替えることも可能。仕事と生活のバランスを取りながら、無理なく働ける環境を整えています。

会社専属のファイナンシャルプランナー(FP)による投資教育を実施。社員自身の資産形成の知識を深めるサポートを行っています。

会社と社員個人が掛金を拠出し、社員自身が運用方法を選択。退職後の資産形成を後押しし、安心できる未来を支援しています。

ベトナムから技能実習生を受け入れ、株式会社山喜の現場にて技術を習得しています。文化交流の機会にもなり、職場に新しい風を吹き込んでいます。

定年後も経験や技術を活かして働ける「再雇用制度」を導入。「まだまだ働きたい」という意欲を支え、無理なく続けられる勤務体制を整えています。長年培った技術が次世代へ受け継がれています。

若手人材の育成を目的に、学生向けインターンシップを実施。ものづくりの現場を体験しながら、実践的な技術や仕事の魅力を学べる機会を提供。未来のエンジニア育成にも力を入れています。